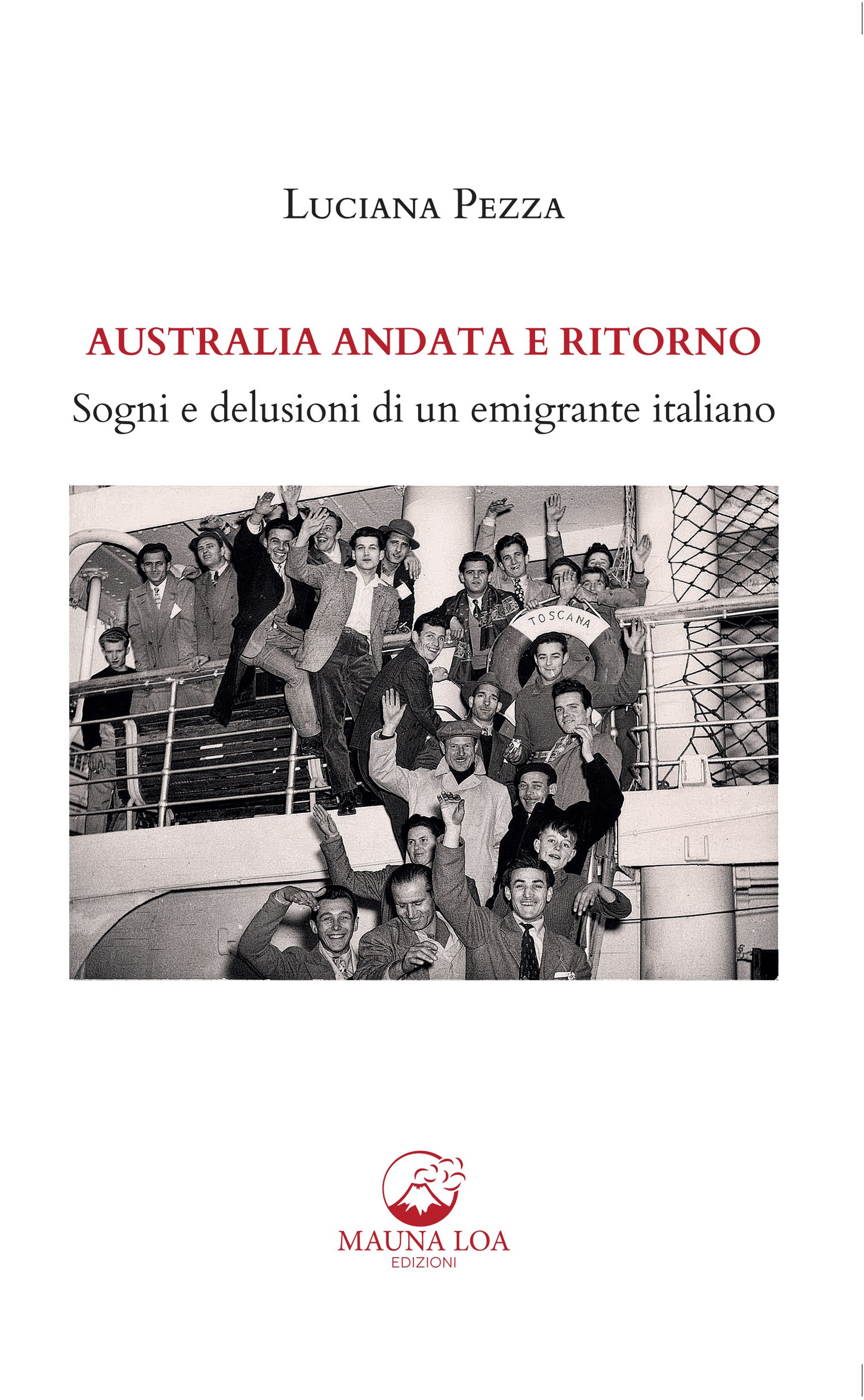

Australia andata e ritorno. Sogni e delusioni di un emigrante italiano di Luciana Pezza

Autore: Luciana Pezza

Titolo: Australia andata e ritorno

Sogni e delusioni di un emigrante italiano

Pagg edizione cartacea:172

Lingua: italiano

Formato: Epub con Adobe DRM

Prezzo: 7,99 euro

Edizione: Mauna Loa, 2022

EAN/ISBN: 979-12-80456-17-5

Categoria: autobiografia, migranti

IL TESTO: Nel Dopoguerra, un’Italia sofferente spingeva i propri figli all’estero, in paesi lontani: una generazione di italiani emigranti, pronti al sacrificio per un futuro migliore. Fino ai primi anni Settanta furono oltre 200.000 gli Italiani che emigrarono in Australia, il “nuovissimo” continente, lontano e sconosciuto ma pieno di speranze. Lunghi viaggi in nave, matrimoni “a distanza”, pesanti lavori nell’outback australiano furono solo alcune delle tappe percorse dai nostri connazionali per cercare di raggiungere l’agognato benessere. La opera di ispirazione autobiografica di Luciana Pezza narra una storia di emigranti di origine marchigiana, tra il coraggio della partenza e la nostalgia del ritorno: le voci narranti sono quelle della stessa autrice, quando era bambina, e del padre Sante, a cui toccherà fare un triste bilancio di tante tribolazioni. Uno sguardo verso un passato che molti, anche indirettamente, hanno vissuto, ma che pochi ricordano. Un libro in cui viene data voce, tra momenti poetici e umoristici, a una generazione di Italiani dimenticati.

L’AUTORE: Luciana Pezza nasce il 28 marzo 1957 a Sydney da genitori italiani. Nel 1965 arriva in Italia con la famiglia per una breve visita che si trasformerà, invece, in un trasferimento definitivo. Dal 2000 collabora ininterrottamente con la scuola di lingue British Academy School di San Benedetto del Tronto (AP) dove insegna Inglese e Italiano per Stranieri. Da sempre sensibile ai temi legati alle migrazioni, opera come volontaria presso l’organizzazione no profit “Kairos” di Stella di Monsampolo, dove tiene corsi di Italiano per Stranieri. Appassionata lettrice, è fra i membri fondatori del primo circolo LaAV (Letture ad Alta Voce) delle Marche con sede a San Benedetto del Tronto. Ama la musica barocca e i gatti, e adora il carattere capriccioso di entrambi.

ESTRATTO: Stanmore, fine degli anni ‘50

Agli occhi miei di bambina, era la mia casa il luogo che racchiudeva i limiti della vita quotidiana. Se pure quel nido si fosse trovato nella più tentacolare delle metropoli o disperso in una landa desolata, tuttavia il recinto delle mura domestiche o il confine del nostro microscopico giardino avrebbero rappresentato lo spazio percepito come la sfera definitiva della mia esistenza.

Ero nata nel 1957 e, alla fine degli anni cinquanta, Sydney era già una gran bella città, giovane e piena di vita, ma la “mia” Sydney era minuscola: si annidava nei miei primi ricordi, semplici istantanee della memoria, che mi ritraevano seduta sul pavimento di lucido linoleum nero a rombi gialli della sala da pranzo.

Quella era Sydney. Poi, al passare del tempo, l’idea di luogo cresceva con me e attorno a me. Le immagini fisse si arricchivano del movimento: in braccio a zia Totòna suonavo il campanello del portone d’ingresso, ne toccavo il legno levigato laccato in verde acquamarina, ne esploravo i vetri colorati con una manina mentre, con l’altra, cercavo di allontanare da me un cucchiaio pieno di minestra, che mia madre tentava disperatamente di farmi ingoiare. Il passare delle rapide frazioni di cui si compone il tempo dell’infanzia ampliava piano piano di nuove sezioni la mia percezione della casa-città: la cassetta della posta, a tre metri dal portone, sistemata fra la recinzione e il cancelletto d’ingresso, era una mèta che appariva lontana, che mi portava a contatto con il mondo esterno e che mi riempiva di curiosità. Per non parlare del postino, un tipo taciturno che salutava appena, in divisa grigia, cappello con visiera e un’ampia borsa di cuoio usurato a tracolla. Lui macinava chilometri e, forse per questo, non aveva tanta voglia di attaccare bottone con una bambina che, incuriosita, lo aspettava ogni giorno con pazienza, per vederlo poi scomparire senza degnarla di uno sguardo.

Un piccolo giardino correva lungo il fronte della casa, e un albero di Plumeria ci inebriava con il profumo dolciastro dei suoi bellissimi fiori, bianche porcellane sfumate di rosa. I muri della casa erano di mattoncini rossi, tenuti assieme da una ruvida malta bianca. Mi piaceva farci scorrere sopra le piccole dita, la grattavo via con l’unghia e la assaggiavo: i granelli della malta scricchiolavano sotto i miei dentini con un suono secco, mentre io mi guardavo attorno con sospetto, consapevole di fare una cosa proibita; ma serbare quel piccolo segreto era appagante ed eccitante al tempo stesso.

Giunse, infine, la coscienza dello spazio.

Una consapevolezza, che prima non avevo mai avuto, mi fece capire che la mia casa era un’area che avevo imparato a riconoscere. Vivevamo assieme a un’altra famiglia, quella di zio Cicci, della mia adorata e amatissima zia Totòna e del loro piccolo Sebastiano. Per me, quella famiglia era un’e-stensione della mia. La casa al numero 29 di Stafford Street era stata acquistata da mio padre e da zio Cicci: si erano ritrovati entrambi a Sydney quando, rientrati in città dopo il primo, difficile periodo di permanenza in Australia, mio padre nell’outback, zio Cicci nelle piantagioni di canna da zucchero del Queensland, avevano deciso di mettere assieme le loro forze e comprarsi una casa tutta loro.

Poi si erano sposati, erano arrivati mogli e figli, e tutti condividevamo, con grande rispetto gli uni per gli altri, gli stessi spazi comuni. L’intimità di ogni nucleo familiare si ricomponeva all’interno delle camere da letto in cui, accanto al talamo, avevano trovato posto dapprima le culle e poi i lettini di noi bambini, nati a due anni di distanza l’uno dall’altro, cresciuti come sorella e fratello, divisi dai diversi destini di quelle due famiglie differenti, dalla distanza che ci avrebbe separato fisicamente, dal tempo che scorre ineguale per gli esseri umani e che, poi, ci avrebbe tenuto lontani per sempre. In quella casa, che avevo imparato a conoscere, si entrava e si percorreva un lungo corridoio su cui si affacciavano tre porte. Erano le porte delle camere da letto.

La prima, quella più vicina all’ingresso e che raramente visitavo, era la stanza da letto di zia Totòna, zio Cicci e Sebastiano. Le sue due finestre si affacciavano sul fronte della casa e, quando a primavera fioriva la Plumeria, i forti effluvi dei fiori penetravano nella stanza. Tutto andò bene fino a quando Sebastiano, verso i quattro anni, non iniziò a soffrire d’asma. Si scoprì che era il forte profumo della Plumeria a procurargli gli attacchi di tosse asmatica, e quella fu la fine del nostro bellissimo albero fiorito, che fu segato via senza pietà. La seconda porta era quella della camera dove dormivo con mamma, papà e l’orsacchiotto. Lì c’era una finestra che si apriva su un vialetto laterale di cemento, che separava la nostra casa da quella del vicino. Era, quello, il luogo preferito di Sebastiano per giocare ai cowboy: a cavallo di una scopa messa sottosopra, galoppava avanti e indietro lungo la stradina e, mentre con una mano reggeva la scopa e con l’altra faceva volteggiare la sua pistola, con la bocca faceva tutti i rumori del repertorio western: le urla degli indiani, gli spari delle pistole, i sibili delle frecce, gli ordini degli ufficiali e persino i nitriti dei cavalli. Del resto, a casa nostra, la tv era arrivata ben prima che arrivassimo noi bambini, e faceva parte del nostro quotidiano. Guardavamo Rin Tin Tin, Raw Hide, Bonanza e tutti i film western che Hollywood avesse prodotto negli anni Cinquanta e Sua Maestà John Wayne avesse interpretato.